民间(选自《重庆文艺》2022年第2期)

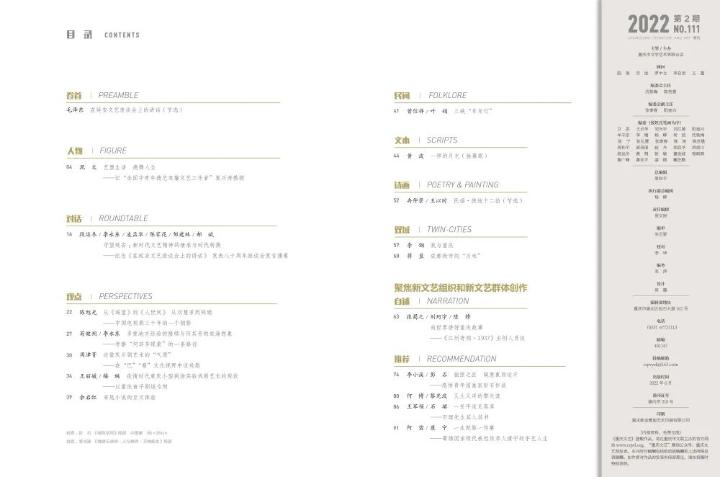

# 《重庆文艺》2022年第2期内页

三峡“车车灯”

文 / 曾信祥

三峡“车车灯”是三峡地域内比较典型的一种民俗表演,又称“玩车灯”。因它以逗笑、娱乐为主,故民间又称“逗幺妹儿”,一般在春节时表演。“车车灯”是用水竹扎成的像轿子一样的物件,下部四周围着彩色布料,再在布料上绘饰各种装饰;顶部叫“车顶”,装饰成像轿子或亭子的样式,看上去花枝招展。

“车车灯”的民俗表演历史悠久,源远流长,带着浓厚的巴楚文化和竹枝歌谣痕迹。“车车灯”以逗幺妹、山歌为主要内容,其舞蹈程序、动作、词调存在浓厚的巴歌楚韵特色,特别是其走台、逗趣、对唱等具有较高的艺术观赏性和美学价值,具有较强的艺术性、娱乐性,是最基层的文化代表作之一。

因三峡地域集有重庆市、湖北省两地的特殊文化背景,“车车灯”表演形式的形成既植根于我国长江中下游大巴山地区特质基因,又涵化整合了两省、市各地域民歌民俗音调元素的特型歌腔。在旋律结构、节拍节奏、音域音型、音阶调试等一系列显示色彩上,凸显了妖艳而不失恢弘的特征,使人悦耳醉心。

由于“车车灯”涉及渝、鄂三峡地域内的地方民俗,具有典型性。2009年10月13日,重庆市人民政府出台《关于公布第二批市级非物质文化遗产名录的通知》(渝府发〔2009〕94号文),将“车车灯”纳入重庆全市第二批非物质文化遗产予以保护,这在三峡地区是有很好的示范作用的。

三峡“车车灯”的历史渊源

三峡“车车灯”民俗表演,起源于唐朝大德年间的“竹枝歌”,历经宋、元、明、清诸朝,经文人、绅士提倡,每逢节庆,必有表演。“车车灯”在三峡地域间的城乡广为流传,现其曲词及不少歌调仍在民间深受欢迎。

“车车灯”系原声派节目,带着浓厚的巴楚文化特征。如《清咸丰·开县志》卷十五“物产”(风俗附)对开县的民风民俗作了这样的记载:“开州风俗皆重田神。春则刻木虔祈,冬则用牲报赛,邪巫击鼓,以为浮祀,男女皆唱《竹枝歌》。”这里的“竹枝”为乐府名,唐朝贞元中期大诗人刘禹锡在沅、湘,以里歌鄙陋,乃依骚人《九歌》,作《竹枝词》九章,教里中儿歌唱,盛行于唐朝贞元、元和年间。这表明“竹枝歌”早在唐元和年间韦处厚出任开州刺史时就传到开州了。

其实,早在刘禹锡创作“竹枝歌”之前,就有诗人顾况写过“帝子苍梧不复归,洞庭时下楚云飞,巴人夜唱竹枝词,肠断张猿声渐稀”。唐朝大德年间,隐士于鹄写的《巴女谣》:“巴女骑牛唱竹枝,夔丝菱叶傍江时,不愁日暮还江错,记得芭蕉出一篱。”其实也是“竹枝歌”。当然,把三峡“竹枝词”作为巴楚的民歌,用组歌的形式既舞又唱,还是从刘禹锡开始的。

唐宋两代的著名诗人如白居易、李涉、苏辙、黄庭坚、范成大等都写过“竹枝歌”组诗,到明、清以后就少见了。三峡“车车灯”多为七言四句,或句句押韵,或双句押韵,或一、二、四句押韵,或见什么唱什么,只要最后一字押韵就行。“车车灯”歌舞形式的唱词,应该说是竹枝词的一种流变。随着时代的变迁,竹枝词已完全与巴楚民歌、三峡歌谣融为一体了。

三峡“车车灯”的表现形式

关于三峡“车车灯”,民间有一个传说。相传远古时期,在三峡地区的开州东里河河畔,住着一个非常吝啬、刻薄寡恩、视钱如命的财主。其女远嫁他方时,爱面子、讲排场、爱热闹、讲风趣的他,舍不得多花钱请轿夫,就让自己的两个长工去抬轿送亲。由于路远坡陡,两个轿夫不可能抬得动那顶坐了新媳妇的花轿。财主惜钱生智,命人挖去轿子底部,让新媳妇自己在里面跟着走,这样一来轿夫抬的实际上是空轿子。后来周围的乡民趁节庆时节模仿这一过程以取笑财主,并编词作歌、配锣敲鼓四处传唱,一来二去就形成了这种独特的民间表演形式。

“车车灯”从内容上看,大都写的是下层人民的“土俗琐事”。主要表现男女青年对婚姻、恋爱的自由追求,以及表现劳动人民的喜怒哀乐、七情六欲,和对幸福生活的向往,对时令季节、风土人情的描述,对亲情、友情、爱情、乡情的怀念等。如“我的表妹我爱你,看你愿意不愿意;如果表妹你愿意,我俩辈子在一起”。这唱的都是些口语俚曲,七言四句为一首,词意表达明确,基层民众都能轻易听懂。

从它的表现手法上看,一般采用“赋、比、兴”的手法。一是“敷陈其事而直言之”。开门见山,直接描写,坦白倾诉,没有转弯抹角。如“江畔谁人唱竹枝,前声咽断后声迟。怪来调苦缘词苦,多是通州司马诗”(白居易);像“我的表妹长得乖,男人见了皆是爱;如果表妹你同意,咱俩辈子不分开”,男女之间直接表明态度。二是“以彼物比此物”。运用日常生活中人们最熟悉的事物来打比方,比喻身边的人和事,使听的人由此及彼,引起联想。如“白帝庙前旧无城,荒山里草石今情。只余峡口一堆石,恰似人心未肯平”(范成大)。三是“先言他物以引起所咏之词”。其首句与全篇内容不一定有什么联系,却先声夺人营造氛围,限定韵脚,以眼前景物写出所要说的话。如“杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声。东边日出西边雨,道是无情却有情”(刘禹锡),又如“哥在高山放牛羊,妹在河边洗衣裳;哥的山歌应山岗,甜在妹儿心坎上”。

三峡“车车灯”还有一种唱儿发音,唱一句打一段。如开州许多歌谣和曲艺的歌词,包括“车车灯”“彩龙船”“打连厢”“劳动号子”“薅秧歌”“薅草锣鼓”等,应该说都是竹枝词的变异种类。

三峡“车车灯”的特征及其价值取向

三峡“车车灯”有如下三个基本特征。

一是传统的民俗表演程序,动作的历史传承性。它的基本唱腔、打击乐、舞蹈动作、表演层次与地方戏曲比具有相同之处和不同之处。相同的是,走场和节奏感与戏曲相同,不同的是还停留在自然主义模式阶段。“车车灯”是一种喜剧节目,也可以见什么唱什么。当打锣时,唱者可现场编一段唱词,如见到一位姑娘长得漂亮就可唱“那位姑娘好漂亮,一眼看见就爱上”。以亮、唱、上等为韵,唱时要做到字正腔圆。

二是民俗表演的艺术性。“车车灯”民俗表演舞技由车、旋、跳、转、晃、扭等步法,各种耍折扇、玩蒲扇、舞烟袋、玩手巾等手上动作,以及玩轿子等集体动作配合组成。动作要求有四字诀:稳、沉、直、圆。稳,稳健不飘,刚劲有力;沉,感情深沉、淳朴,动作粗犷大方;直,人体上半身挺拔,不塌腰含胸,无论下边步伐多乱、身体蹲得多低,上半身必须保持挺直的姿态,给人以阳刚之美感;圆,指的是人体的动率及队形的变化,都以太极图或o型为轨迹。

三是音乐节奏的原始性。“车车灯”民俗表演具有很强的地域氛围和地方特色,节奏性极强,花花公子和媒婆的舞步要做到“腰扭股晃”,原始古朴,并生动形象。

三峡“车车灯”民俗表演的意义和价值取向,我们可以从以下几个方面看出来。

三峡“车车灯”在表演时,一女子打扮成新娘,站在车车灯里面;前面一名花花公子,穿古饰服装,留长辫、画小花脸;后面一名丑角——烧火佬(公公),穿长随服饰,背上装一假驼背;旁边一名媒婆,脸上画一颗怪痣;配有三名打击乐手,服饰一样。锣声起,几名演员翩翩起舞,只要前面花花公子开唱,锣声便停。歌唱内容多为喜庆、庆贺、祝福等吉语,唱词非常广泛,见什么唱什么,但大都最后一字押韵,有时也穿插一些逗幺妹的美、爱、想之类的唱词。后面的丑角和媒婆在打击乐响起时可做一些滑稽动作。唱曲分为高腔、平腔两种,大多为单曲体结构。舞蹈动作的节奏非常强,技巧有车、旋、跳、转、走场、打浪、过河、抬轿步、十字步等。花花公子丢腔,走啦!打击乐器便开始伴奏,一般在台上是二欢到四欢。如果在街上走场,打击乐器长伴奏,看花花公子手势的起落而停打,由花花公子唱词,这样不断循环,打两欢唱一段即可。

“车车灯”的娱乐作用,主要以逗乐为主。做一些滑稽、夸张的动作,演唱一些很有情趣的歌词。人们劳累一天之后,观看“车车灯”很开心,既忘却了疲劳又起到了舒缓心理压力的作用。

除了娱乐作用,“车车灯”也有教化意义。千百年来,“车车灯”民俗表演在底层人民中间一代一代地传承,丰富了人民群众的文化生活,特别是在封建社会的大环境里,男女青年不能自由恋爱,通过“车车灯”民俗表演,使很多男女青年解放思想,从而走上自由恋爱之路。这对于底层民众有着原始的古朴的教化作用。“车车灯”民俗表演,以其浓厚的民间色彩和古朴的原始气息,一直流传至今。三峡地区和部分乡镇还可以看到这种民俗表演的痕迹,这对研究竹枝歌、巴楚文化的起源和发展具有一定的学术参考价值。(本文图片由叶娟提供)

曾信祥,重庆市作家协会会员。

# 《重庆文艺》2022年第2期内页