笔墨绘家国情怀 丹青写时代华章

——重庆美术创作在第十四届全国美术作品展览

暨第四届中国美术奖评选中荣获佳绩

(四)

(选自《重庆文艺》2024年第4期)

第十四届全国美术作品展览进京作品展开幕

编者按

笔墨绘家国情怀,丹青写时代华章。9月27日,全社会广泛瞩目的第十四届全国美术作品展览进京展在中国美术馆和中国国家博物馆盛大启幕,展出本届展览13个展区的进京作品686件,为中华人民共和国75周年华诞献上一份厚礼。

全国美术作品展览与新中国同龄。作为我国规格最高、规模最大、范围最广、门类最多、影响力最广泛的国家级综合性美术大展,75年来,展览始终与国家同频,与时代共振,将充满生机活力的中国、气象万千的时代、奋进前行的人民定格在笔墨间。

10月24日,第十四届全国美展成功落下帷幕,同日,第四届“中国美术奖”颁奖仪式在中国国家博物馆举行。重庆美术家胡永攀领衔的工业设计《“巡天”登月服系统组件设计》获得金奖,刘宇轩油画《画室》、杨世斌油画《家庭系列之我们这一代》、 耿德法水彩粉画《山海共生》获得银奖。本届展览,重庆入选和获奖作品数量均位居全国前列。

本期聚焦本届全国美展重庆入展和获奖作品,围绕精品创作、展览组织、生态建设、人才培养,以全国美展、第十四届全国美展艺术设计展、重庆市美展为研究对象,对主题性美术创作的当代发展、设计艺术的中国经验进行研究,对创作生产优秀作品、培养扶持美术人才,推动重庆美术发展进行深入梳理和分析思考。

银奖

耿德法

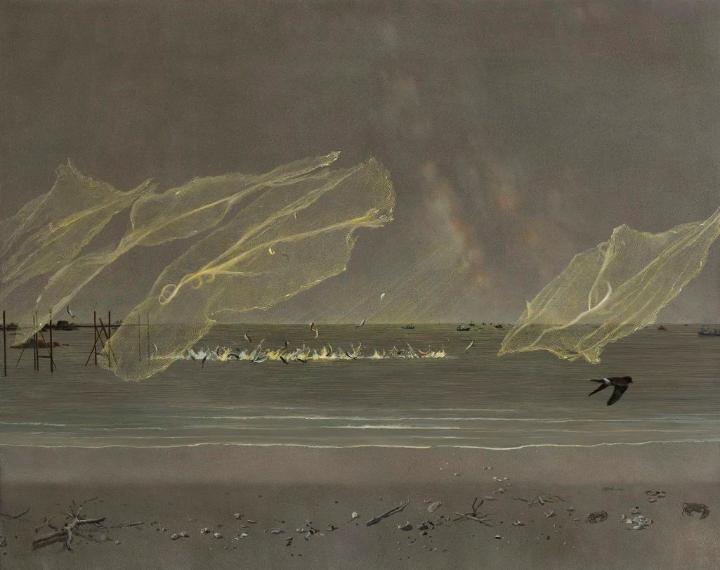

《山海共生》

120x150cm 水彩粉画 2024年

耿德法

耿德法

四川美术学院造型艺术学院副院长、副教授、硕士生导师,博士,中国美术家协会会员、中国油画学会会员、重庆市油画学会理事。入选第四批重庆市学术技术带头人后备人选、重庆巴渝学者·青年学者。长期致力于中国风景油画的理论与创作研究,作品在第十四届全国美展中获得第四届“中国美术奖”银奖,在第十三届、第十四届全国美展中,3件作品入选“进京展作品”,在中国油画学会主办的展览中获得“颜文·艺术奖”“青年奖”等2项最高奖,主持国家艺术基金项目1项,重庆市社科等省部级项目4项。

专家点评:耿德法以浪漫主义与超现实主义相结合的方式,描绘了一幅极具特色的水彩风景画,类似夜幕降临或者天还未亮的昏暗的海边。深层色调反映出他对情境营造的把握,表现出一种抒情且具有浓郁诗意的画面。画中的两张网有种情绪的表达:浪漫且颇有超现实意味。作品对细节的刻画相当深入,试图探讨人与自然的关系,引发观者的共情。虽然作者水彩画得少,但这幅作品非常具有特色,简单且富有张力的构图,描绘出广阔与宁静的海面,作者对符号化的视觉元素与情景氛围的营造非常巧妙,引发观者对人与自然关系的深刻思考。

——庞茂琨 中国美术家协会副主席、重庆市美术家协会主席

水彩风景画的语言探索与文化思考

——《山海共生》创作谈

文/耿德法

风景画作为一种历史悠久的艺术形式,在不同的历史时期承载了不同的文化使命。从中国传统山水画到西方风景画,风景画不仅仅是对自然景观的纯粹描绘,更是人类思想、情感与自然的深刻对话。 在当代绘画语境下,风景画创作的出发点也不仅仅局限于形式语言的探索,而是转向对社会、生态和文化现象的深度关照;不再是面对“风景”去强调纯粹意义上的审美愉悦,而是试图探讨人与自然的关系。我的风景画作品正是在这样的背景下诞生的,所呈现的风景是某种心理性风景抑或社会性风景,虽然审美对象源于自然,取于现实,却不是自然主义式的客观再现,而是表现心理映射社会,在日常的视觉中寻找一种戏剧冲突,它们不仅延续了中国传统山水画的精神内涵,同时也积极回应了当下社会对人与自然关系的思考。 一、山海与劳作:象征与情感的联结 作品《山海共生》,以山与海(水)作为主要审美元素,以水性综合材料作为绘画媒介,通过选择捕鱼的场景为核心素材,呈现了自然的永恒与人类的劳动之间的紧密关系。在中国传统文化中,山和海不仅仅是自然景观的具象表达,更是深厚文化象征的载体。山,作为自然的象征,往往与天地、自然法则相联系,代表着稳固、永恒与超然的存在;而海,则常常被赋予变化、包容和无限的象征,代表了无限的变化与生命的活力。这种山与海的意象在作品中并非简单的风景描绘,而是表达人与自然之间深刻的情感联结。 (晋)卢谌《赠刘琨》诗云:“每凭山海,庶觌高深”,展现了古人对山海的感怀与敬畏。这种感情延续至今,仍然影响着现代人对自然的理解与态度。在《山海共生》中,山海的意象成为一种文化记忆的承载。它反映了人类在历史长河中对自然的感怀与依赖,也对当下的生态环境与人类生活进行思考。 作品中的“渔网”即代表着“捕”。渔网作为人类的劳动工具,成为了画面中人与自然的纽带,作品将自然的静谧与人类的劳动结合起来,但在《山海共生》中,它被赋予了更多的象征性意义:渔网的动态与流动感是人与自然之间复杂而变化的关系。人类既是自然的捕猎者,同时又依赖自然的双重身份,既有和谐的共生,也有冲突与博弈,通过人类在自然面前的渺小与无力的表象,揭示人类通过劳动与自然共存的艰辛与勇气的本质。

创作过程图

二、超现实与浪漫:构建诗意人文情境 创作手法上采取浪漫主义与超现实主义相结合的表现方式,通过对渔网、深海与星空极度冷静理性的描绘,营造出神秘而深邃的氛围,作品暗涌着深沉而炙烈的情感。由此我将浪漫主义的情感表达与超现实主义的想象力相互交织,创造出一个独立于现实且超然的精神世界。 在视觉构成上,作品采用了简洁而富有张力的构图,以直挺的海平线作为画面分割。这种极简化的构成方式突出了自然的广袤与宁静,形成了一种强烈的空间感与视觉张力。海平线仿佛将天地之间的界限划分清楚,而这条界线也成为人类与自然对话的象征。这种极简化的构图、不囿于局部的表现方式,展现了自然的广袤与静谧,呈现出浪漫主义的视觉感受以及超现实主义的精神性表达,展现了当代风景画的多样性。 背景中的深海与星空被朦胧且神秘的灰色调所笼罩,海水与天空几乎融为一体,模糊了二者边界,给人一种空间无限延伸的错觉。这种模糊与延展的意象,呼应了浪漫主义绘画中常见的对无限自然力量的崇敬。中景的渔网在空中舞动,随风飘荡,成为引导观众情感和思绪流动的关键视觉元素。渔网的飘动不仅是物理运动的表现,更是象征着人与自然之间复杂而微妙的联系与互动,远处的渔船则进一步强调了个体生命在弘大自然中的微小,传达出对自然力量的敬畏与对人类脆弱命运的思考。它们分别以不同形态象征着生命在浩瀚宇宙中的渺小与短暂,却又承载着自然赋予的印记,仿佛在低语着生命与自然共生的故事,诉说着这一脆弱而深邃的连接。

创作过程图

三、一物一格:多重绘画语言的并置 在绘画语言上寻求“一物一格”的方式,摆脱了单一化的传统写实处理方式。即以不同的绘画内容而寻找到相适应的绘画语言,以体现其造型与质感的特殊性。通过这种手法,作品中的每一元素不仅保持了其自然形态,更通过不同的绘画语言传递了画面情感与我对形式语言的思考。 在表现平静的海面时,我运用“刷”的笔法来捕捉海面微波粼粼的质感,通过细腻的笔触表现出轻柔中的暗涌感,以及海水的波浪线所体现出的“丝线”般的柔顺感,传达着液体静谧与无声的流动。这种绘画处理不仅忠实再现了海洋的形态,更成为我向观众传达情感的视觉表达语言之一。 与海水相对的是星空与海滩的质感处理。星空与沙滩通过类似的质感表现技巧展现出一种视觉上的连贯性,同时又保持各自的独特性。通过运用小笔“皴”与“点”的方式去捕捉深邃无垠的夜空与微弱点点星光之间的层次感,以及沙滩所运用的相似笔法,表现出沙粒在月光下细腻变化的“颗粒感”。通过这些处理,作品不仅在视觉上保留了传统山水画的“皴法”,还通过笔法的变化传递了自然的质感与层次,既保留了传统山水画的某种技巧,又通过新的语言形式赋予其当代性。 关于渔网的处理方式,也摒弃了传统绘画中用勾线笔来“描”的方式,而以“刮”与“染”的结合来表现渔网的动态与韵律感。这种技法的创新不仅为渔网赋予了灵动性和生气,使其不再是单一的物体,成为“图”与“底”的联结,从而成为了象征人与自然共生关系的符号。 “一物一格”的绘画方式,正是通过为每种元素找到最为恰当的表现语言,使作品达到“心物合一”的艺术效果,呈现出一种荒野之境的孤寂与诗意。在这幅作品中,我通过这些不同技法的绘画语言处理所形成的星空的深邃、海水的沉静、沙滩的舒缓,不仅体现了自然的物理特性,更是我表达自然背后隐含的情感和哲学的新语言。

创作过程图

四、家园意识:和谐共生的生态理念 《山海共生》既是传统山水画的精神延续,又与当代生态意识相融合。它不仅延续了中国古典美学中的“天人合一”思想,同时也回应了当下社会对人与自然关系的深刻思考。通过传统与现代的对话来探索 人与自然之间的互动,试图构建一种和谐共生的哲学观。 作品的精神内核由“天人合一”的自然观与“诗意地栖息”的生态观共同构成。德国哲学家马丁·海德格尔曾提出“诗意地栖息”这一概念,强调人在世界中存在不仅仅是物质层面的,更是精神层面的。他认为人在自然中应该以一种诗意的方式生活,尊重自然的法则,即与自然保持一种平衡的、审美的互动关系,而不是简单的征服与改造。这与古代哲学朴素自然观有着相似之处,都强调人与自然的和谐关系。 因此作品中“共生”理念,不仅指人与自然的和谐共处,也暗示了现代社会中不同文化、思想之间的共生关系。由此赋予风景画一种哲学化的思考,具有了诗性山水的审美特征,简洁的线条与广袤的空间使得空灵感成为作品核心特点之一。在这种空灵、诗意的氛围中,我期望观众不仅能感受到自然的壮美,还能体会到艺术家对生命意义的深刻思索。通过自然景观壮阔之美的描绘,我邀请观众与自然、社会、人重新对话,以风景这一载体反映当下时代精神的思考,希望给观众带来更深刻的艺术与思想体验。

(重庆市文联《重庆文艺》编辑部供稿)