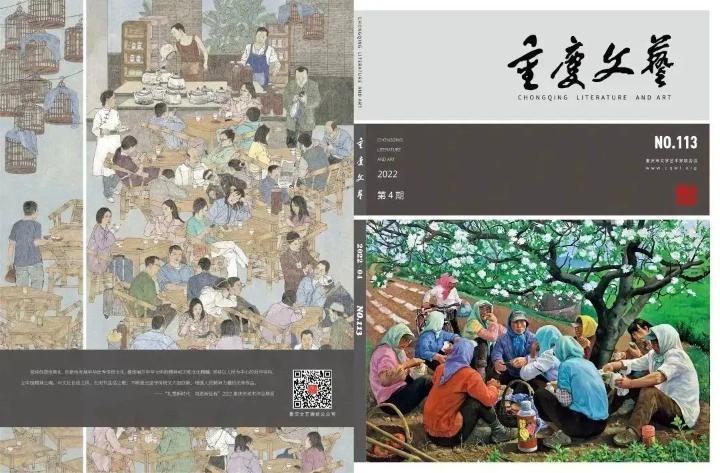

(选自《重庆文艺》2022年第4期)

#《重庆文艺》2022年第4期内页

叙事、奇观、戏拟与后现代性

——浅议李占洋的雕塑

文 / 何桂彦 图 / 李占洋

何桂彦,策展人,重庆市文艺评论家协会副主席,四川美术学院艺术人文学院教授、四川美术学院美术馆馆长。

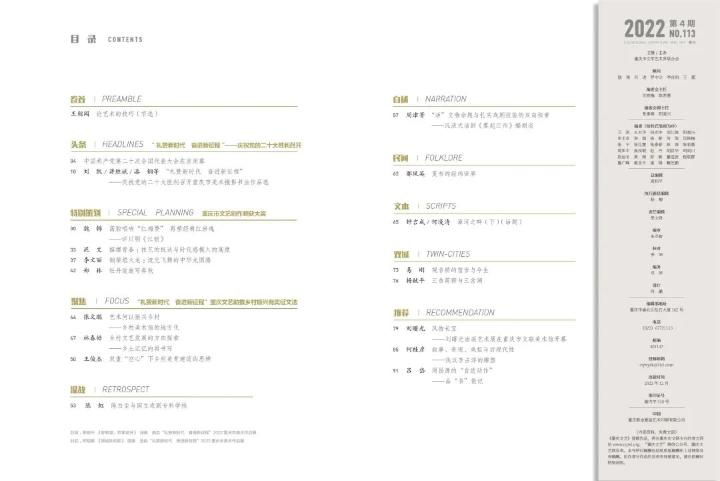

李占洋

Li Zhanyang

李占洋,男,1969 年生于中国吉林省长春市。1994 年毕业于沈阳鲁迅美术学院雕塑系;1999年中央美术学院同等学历研究生班进修;2004年法国尼斯Villa Arson艺术学院任教半年;2012—2014年北京中国社会科学院研究生院文博中心攻读研究生,获故宫学硕士学位;2017—2018年为美国匹兹堡大学访问学者。现为四川美术学院雕塑系教授。重庆市美术家协会第一届雕塑艺术委员会委员,2020年广西艺术学院造型艺术学院特邀专家。

#《重庆文艺》2022年第4期内页

中国当代雕塑的真正起步始于20世纪90年代初期,在当时的语境下,有两种艺术思潮值得关注。一是雕塑家有意识地将20世纪80年代中期以来对现代主义语言与风格的学习推进到当代层面,即形式、风格的范式建立让位于对材料、媒介、修辞方法的研究,在突出个人创作方法论的同时完成当代雕塑语言学的转向。二是艺术家与宏大叙事的、充满启蒙色彩的题材自觉地保持距离,转而关注周遭的日常生活与现实社会,强调作品内在的文化诉求,让雕塑积极地融入当代文化的语境中。20 世纪90年代中后期,伴随着一些新思潮的出现,当代雕塑形成了新格局,出现了都市雕塑、解构性雕塑、女性雕塑等形态。1999年前后,李占洋以《丽都》《街景》等系列作品引起了雕塑界的普遍关注,“他者”的视觉、民间化的语言、戏拟的手法、私密化的生存经验、新的观看机制,为当代雕塑的发展带来了全新的可能性。

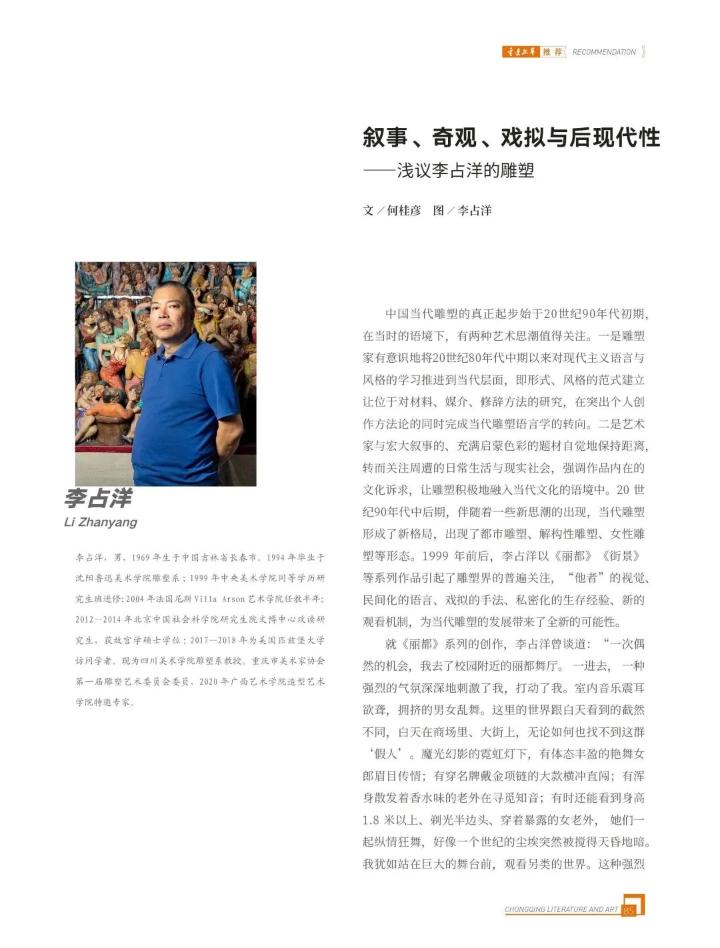

就《丽都》系列的创作,李占洋曾谈道:“一次偶然的机会,我去了校园附近的丽都舞厅。一进去,一种强烈的气氛深深地刺激了我,打动了我。室内音乐震耳欲聋,拥挤的男女乱舞。这里的世界跟白天看到的截然不同,白天在商场里、大街上,无论如何也找不到这群‘假人’。魔光幻影的霓虹灯下,有体态丰盈的艳舞女郎眉目传情;有穿名牌戴金项链的大款横冲直闯;有浑身散发着香水味的老外在寻觅知音;有时还能看到身高1.8 米以上、剃光半边头、穿着暴露的女老外, 她们一起纵情狂舞,好像一个世纪的尘埃突然被搅得天昏地暗。我犹如站在巨大的舞台前,观看另类的世界。这种强烈的气氛,吸引我一有空便到丽都去观看。这个时候正是我刚开始搞毕业创作那段时间, 一度我为久久不能确立的创作主题而懊恼。后来觉得,既然做不出崇高严肃的主题性创作,那索性表现我周围的生活和自己感兴趣的事情,于是把丽都舞厅做成创作原型的想法就产生了。”

李占洋《丽都(大)》 铸铜着色222×122×45cm 1999 年

#《重庆文艺》2022年第4期内页

对于雕塑家来说,这是一种非常陌生的经验,面对眼前的一切,他多少有些不适应。但李占洋立即意识到,都市生活中原来还藏着另一个私密化的公共空间。而且,这种源于消费社会背景下的亚文化现象,完全有别于主流现实主义所呈现出的景象。它们不是崇高的、意识形态的,相反是非常私密和个人化的。在这里,现实与超现实因素、私密的与公共性的经验奇妙地汇聚在一起。以“丽都”为起点,李占洋开始注重从消费社会的背景下去考量人们的都市生活,用艳俗化的色彩、夸张的造型、戏剧化的情节将其展现出来。然而,在这些看似荒唐的、陌生化的场景里,流露出的是艺术家对都市人现实生活的深切关注,以及对都市人的深度心理描写。

即便如此,叙事仍代替不了传统现实主义作品中的情节,因为作品不是对现实进行典型化的反映,更不是对其进行“再现”。但它仍然具有现实化的肌理,只不过,这种叙事手法是在夸张的、充满戏剧化的氛围中实现的。当然,叙事化效果的形成还得益于艺术家作品中的创作手法。一旦雕塑家放弃了对表象世界的“再现”,也就意味着放弃了学院化的造型体系。反过来说,为了追求戏剧化的效果,李占洋开始从民间雕塑中寻求滋养。在《丽都》系列中,作品的造型与修辞明显受到了大足石刻中《地狱变形》《千手观音》等手法的影响。很显然,在李占洋的作品中,表现性是大于再现的,整体的氛围重于细节的描绘,景观化的视觉奇观则比表象化的现实重要。中国民间彩塑中那种鲜艳的色彩与西方后现代的波普风格在都市消费题材的表达上奇妙地结合了,而“框式雕塑”不仅带来了一种新的观看经验,也使景观化的视觉感受得以强化。

#《重庆文艺》2022年第4期内页

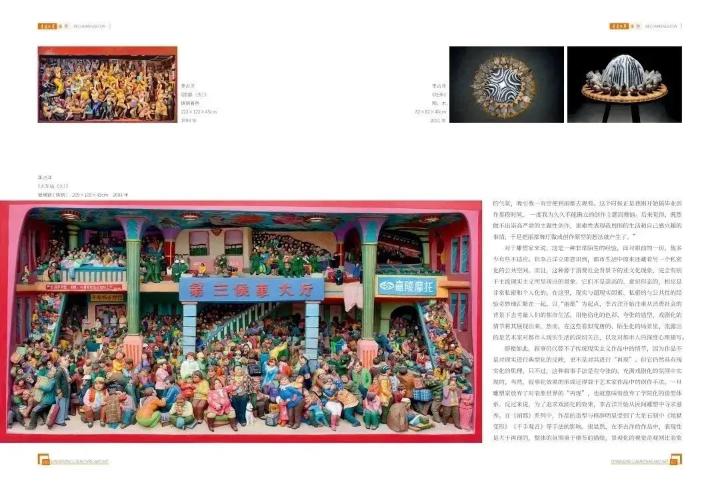

李占洋最近十年的创作,从题材与风格上大致可以分为三个阶段。《丽都》是第一个阶段,也是最重要的,因为不管后来的作品在语汇与观念上有多大变化,均能从《丽都》中找到影子。

在第二个阶段的《人间万象》系列中,李占洋从“私密化的公共空间”的表现转向了日常的市井生活。在那些打麻将、抹背、吃火锅的生活小景中,流露出的是一种纯正的草根气质。然而,正是这些场景化、夸张化的生活片段却能触动观众麻木已久的神经。或许,快捷的当代生活早已使人显得忙碌无为,肉身的存在与欲望的构想早已让人不堪重负,熟视无睹的世俗生活更易让人失去对生活的观照与反省。而李占洋却在熟悉的陌生化表现中让人惊诧,在戏剧化的场景中让人重新反思被形而上的理想和各种源于肉身欲望所遮蔽的现实生活。

与《丽都》比较起来,这批作品根植于更为广泛的社会学语境,呈现出的是一种混杂的现代性。其中,现代性有着多维的向度:既有雕塑家个人的生活记忆,又有鲜明的地域文化印记;既保留了对现实生活的镜像化呈现,又能从一个侧面折射社会转型期间的一些独特的文化症候。与市井生活相对应的是,这批作品有意识地保留了民间话语的直率与粗俗,而那 些略显夸张的造型语言,在赋予作品戏剧性的同时,并不失鲜活的生活气息。从具体的创作来看,《火车站》《公交车》等作品中,艺术家不断地使情景得以强化。看得出,雕塑家是一个讲故事的高手,尽管有些不动声色,但仍以诙谐、幽默的方式,将看似平淡的日常情景用视觉化的语言演绎得淋漓尽致。在《挤公交》《小车祸》等作品中,情节不仅引人入胜, 而且还可以看到雕塑家着力突出作品内在的情绪冲突。社会风景或社会景观成了这批作品最大的特点。

2006 年以来,李占洋的创作观念出现了一个质的变化,这体现在艺术家对景观化现实的集中呈现上。透过《山城夜色》《黄桷坪》等作品,艺术家的创作轨迹已悄然发生嬗变。首先是将作品的情节重新纳入到叙事之中。尽管艺术家依然重视对现实的描述,但和此前作品明显不同的是这些现实的片段不再具有完整性。相反,它们以蒙太奇的方式并置在一起,使其形成重叠的、多线索的叙事关系。这种叙事关系一方面会改变整件作品的叙述结构,实现雕塑家从多个角度切入对日常现实表现的目的;另一方面则得益于观众线性的观看方式。在这个过程中,圆雕的形式强化了观众观看的时间性,也使作品的叙事呈现出一种绵延的状态。再就是由于作品有较大的体量,在展览现场,观众与作品会很自然地形成一种剧场化的关系。可以看到,从对片段与偶然、无序与断裂的叙事方式的倚重,雕塑家的创作目的已发生了转移,他不仅要讲故事,而且希望这些众多的社会场景最终在视觉上产生一种奇观化的效应。

视觉奇观,实际是将现实生活景观化,在夸张的语言、戏拟的手法中重构与现代生活息息相关的外部生存意象。当然,这种意象生效的背后可以有广阔的社会学来源。比如我们可以将雕塑家的作品放在地域性(重庆地域化的生活)、现代化(社会转型期间城乡接合部的生存经验)、现代性(传统、现代、后现代经验所呈现出的交织与混杂的状态)等语境下进行阐释。换言之,这种视觉奇观只属于当下这个特定的时代,它可以同时具备地域性的、现代化的,甚至“第三世界”生存经验的特征。从这个角度讲,这批作品是雕塑家在现代化背景下对当下生活的审视,甚至是基于全球化语境对地域文化的反思。

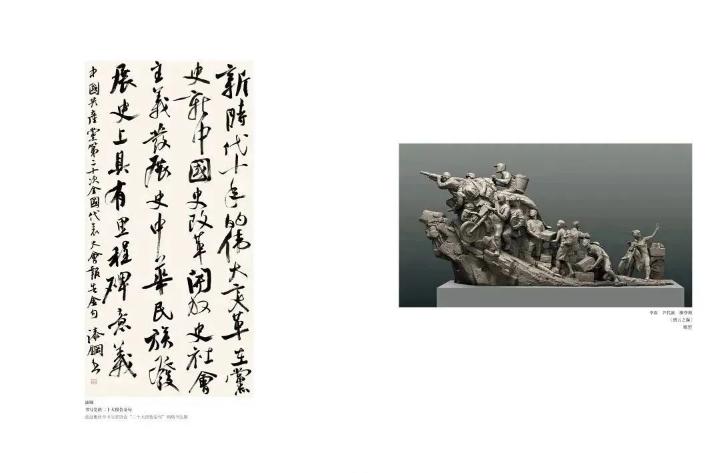

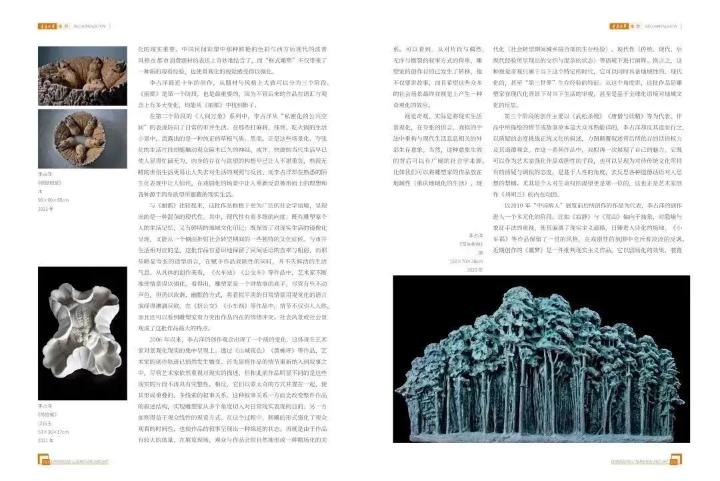

第三个阶段的创作主要以《武松杀嫂》《唐僧与妖精》等为代表。作品中所描绘的情节或故事原本是大众耳熟能详的,李占洋却反其道而行之,以质疑的态度挑战正统文化的叙述,力图颠覆叙述背后所依存的话语权力及其道德观念。在这一系列作品中,戏拟再一次展现了自己的魅力。它既可以作为艺术家强化作品戏剧性的手段,也可以呈现为对待传统文化所持有的质疑与调侃的态度,是基于人性的角度,去反思各种道德话语对人思想的禁锢。尤其是个人对生命权的渴望更是第一位的,这也正是艺术家创作《刘胡兰》的内在动因。

以2010年“中国病人”展览前后所创作的作品为代表,李占洋的创作进入一个多元化的阶段。比如《寂静》与《荒山》偏向于抽象,对隐喻与象征手法的重视,使其偏离了现实主义道路,日臻进入诗化的境地。《小车祸》等作品保留了一贯的风格,在戏剧性的氛围中充斥着淡淡的反讽。近期创作的《噩梦》是一件批判现实主义作品,它以剧场化的效果、装置的语汇,言说当下教育制度对青少年带来的潜在伤害。

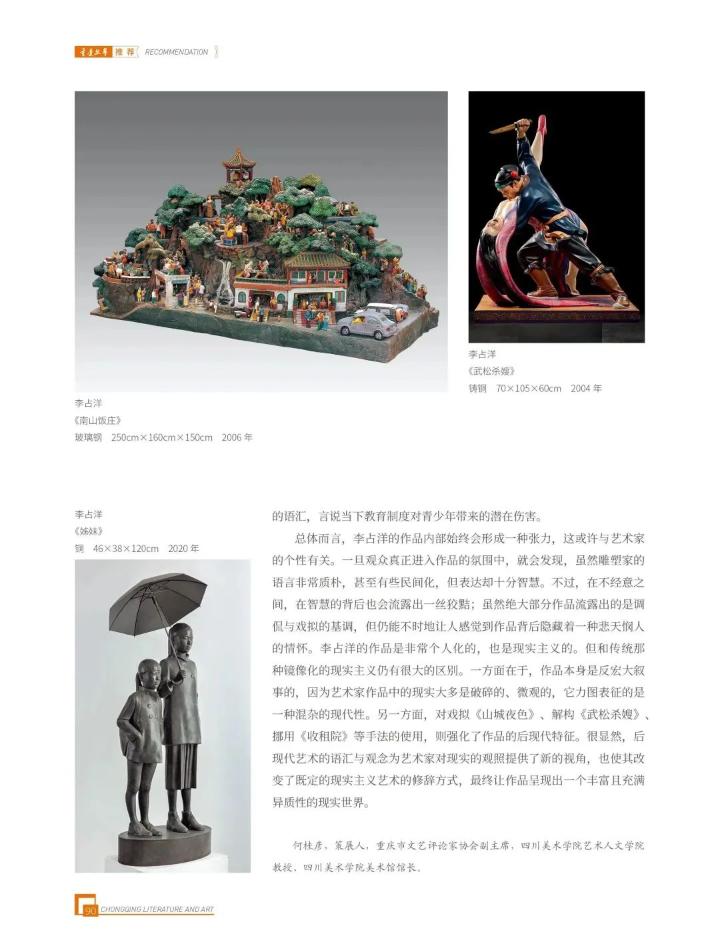

李占洋

《武松杀嫂》

铸铜 70×105×60cm 2004 年

#《重庆文艺》2022年第4期内页

总体而言,李占洋的作品内部始终会形成一种张力,这或许与艺术家的个性有关。一旦观众真正进入作品的氛围中,就会发现,虽然雕塑家的语言非常质朴,甚至有些民间化,但表达却十分智慧。不过,在不经意之间,在智慧的背后也会流露出一丝狡黠;虽然绝大部分作品流露出的是调侃与戏拟的基调,但仍能不时地让人感觉到作品背后隐藏着一种悲天悯人的情怀。李占洋的作品是非常个人化的,也是现实主义的。但和传统那种镜像化的现实主义仍有很大的区别。一方面在于,作品本身是反宏大叙事的,因为艺术家作品中的现实大多是破碎的、微观的,它力图表征的是一种混杂的现代性。另一方面,对戏拟《山城夜色》、解构《武松杀嫂》、挪用《收租院》等手法的使用,则强化了作品的后现代特征。很显然,后现代艺术的语汇与观念为艺术家对现实的观照提供了新的视角,也使其改变了既定的现实主义艺术的修辞方式,最终让作品呈现出一个丰富且充满异质性的现实世界。

李占洋·作品选

李占洋

《吃米》陶、木 82×82×40cm

2021 年

李占洋

《硕鼠硕鼠》 木 90×90×60cm

2021 年

李占洋

《荷抱蛙》汉白玉 53×36×17cm

2021 年

李占洋

《写生树林》铜 150×70×30cm

2020 年

李占洋

《南山饭庄》玻璃钢 250cm×160cm×150cm

2006 年

李占洋

《姊妹》铜 46×38×120cm

2020 年