笔墨绘家国情怀 丹青写时代华章

——重庆美术创作在第十四届全国美术作品展览

暨第四届中国美术奖评选中荣获佳绩

(一)

(选自《重庆文艺》2024年第4期)

第十四届全国美术作品展览进京作品展开幕

编者按

笔墨绘家国情怀,丹青写时代华章。9月27日,全社会广泛瞩目的第十四届全国美术作品展览进京展在中国美术馆和中国国家博物馆盛大启幕,展出本届展览13个展区的进京作品686件,为中华人民共和国75周年华诞献上一份厚礼。

全国美术作品展览与新中国同龄。作为我国规格最高、规模最大、范围最广、门类最多、影响力最广泛的国家级综合性美术大展,75年来,展览始终与国家同频,与时代共振,将充满生机活力的中国、气象万千的时代、奋进前行的人民定格在笔墨间。

10月24日,第十四届全国美展成功落下帷幕,同日,第四届“中国美术奖”颁奖仪式在中国国家博物馆举行。重庆美术家胡永攀领衔的工业设计《“巡天”登月服系统组件设计》获得金奖,刘宇轩油画《画室》、杨世斌油画《家庭系列之我们这一代》、 耿德法水彩粉画《山海共生》获得银奖。本届展览,重庆入选和获奖作品数量均位居全国前列。

本期聚焦本届全国美展重庆入展和获奖作品,围绕精品创作、展览组织、生态建设、人才培养,以全国美展、第十四届全国美展艺术设计展、重庆市美展为研究对象,对主题性美术创作的当代发展、设计艺术的中国经验进行研究,对创作生产优秀作品、培养扶持美术人才,推动重庆美术发展进行深入梳理和分析思考。

金奖

胡永攀 袁侨伟 冯寄候 赖 轩

孙元明 周敦颐 文华祥 李林熙

《“巡天”登月服系统组件设计”》

工业设计

胡永攀

四川美术学院设计学院工业与产品设计系副主任、副教授。长期聚焦科技与艺术的交叉融合和系统创新,从事航空航天、应急救援等高端装备工业设计工作。主持多项省部级重点研究项目,参与编写国家标准 1 部,参与我国登月服外观与操作组件工业设计任务。设计的航天产品在我国载人飞船发射和返回任务中成功应用,指导学生设计作品被选定为神舟十七号载人飞行任务标识。领衔设计的《“巡天”登月服系统组件设计》获第四届中国美术奖金奖。

获奖感言

三年前,团队开始构思这个作品,面向未来载人登月需求开展前瞻设计,提出集防护、协同、增强于一体的创新方案。我们付出了长达数年的艰辛探索,目的是实现“科技、艺术、文化”在同一作品中的珠联璧合,展现千年文化的底气、巡天揽月的豪气、突破创新的胆气。本作品创作既是一次突破尝试,也是一次全面预演。基于这一尝试和预演,团队正式承担我国登月服的工业设计任务,并于今年9月28日由中国载人航天工程办公室向世界发布了设计成果。感谢新的时代为艺术设计带来的宝贵机遇;感谢中国文联和中国美协为推进艺术繁荣做出的不懈努力,为人民而创作的执着坚守;向人民汇报,向人民致敬!

——工业设计《“巡天”登月服系统组件设计”》创作团队

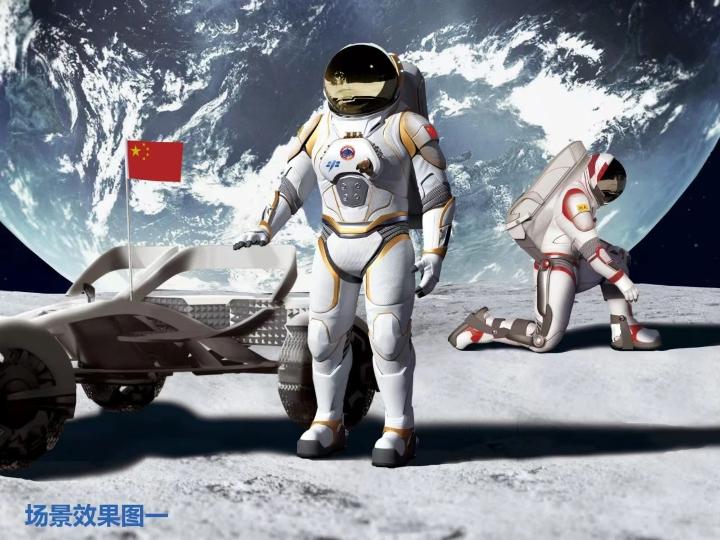

专家点评:这件金奖作品是由四川美术学院设计学院胡永攀团队花费三年时间设计的载人航天登月服,是基于真实的登月场景所设计和制作的。从整个设计思路而言,作品以弘扬我国国家形象为根基,将中国传统优秀文化融入当代设计中。评委专家普遍认为他的作品某种程度上代表了新一代的中国设计师、设计团队自己对设计的独特见解,象征着对未来中国自主设计的创新之路的自信。中国是当今世界为数不多可以实现载人登月的国家之一,所以这种设计的推演与真实的落地,其实代表了一个国家强大的国力和科技实力,也极大增强了广大设计工作者对中国设计走向世界的信心。

——段胜峰 中国美术家协会工业设计艺委会副主任、重庆市美术家协会副主席、四川美术学院副院长

融合科技艺术文化 赋能载人登月工程

——《“巡天”登月服系统组件设计》创作谈

文 / 胡永攀

月亮千年以来都是中国文人的精神寄托,在中国文化与精神体系中占有特殊地位。从上古以来“嫦娥奔月”的神话传说,到“夜光何德,死则又育?”的屈原天问;从家喻户晓的“举头望明月,低头思故乡”,到孤篇横绝的“江畔何人初见月?江月何年初照人?”;从万户飞天的“航天首试”,到嫦娥六号月背采样的伟大壮举,无不表现了中国人对月亮的美好憧憬、孜孜探索与不懈追求。

中国即将在2030年前实施载人登月,实现千百年来的奔月梦想。中国未来还要在月球表面建设科考站,逐步实现月球资源的开发与利用。在实现载人登月的那一天,中国人将以何种姿态站立在月球表面,以何种形象展现在世界面前,给设计师提供了无穷的想象空间。登月服是支撑载人登月的重大航天装备,不仅要保护航天员生命安全,更是展示国家和民族形象的重要载体,这是登月服的伟大使命。因此团队选择将登月服作为设计对象,用设计为中国载人登月实施贡献智慧和创意。

胡永攀 袁侨伟 冯寄候 赖 轩

孙元明 周敦颐 文华祥 李林熙

《“巡天”登月服系统组件设计”》

工业设计

在作品创作之前,设计团队面向国家重大需求和科技前沿,以设计赋能中国载人航天工程、中国载人月球探测工程等国家重大工程,先后参与了系列航天产品工业设计任务。参与设计的航天员服饰产品成功应用于神舟十五号以来的载人发射任务;参与设计的载人月球车方案入围中国载人航天工程办公室组织的载人月球车研制方案征集活动并获工程立项支持;指导学生设计作品被选定为神舟十七号载人飞行任务标识,跟随航天员进入太空;设计的着陆场医监医保人员个体装备在神舟十七号以来的载人返回任务中成功应用;开展系列具有重大社会影响的航天文化传播活动。在以上设计创作过程中,团队与中国载人航天工程办公室、中国航天员科研训练中心等建立合作关系,对航天装备国内外发展现状及前沿趋势产生了深刻的认识,为航天装备工业设计建立了认知体系,为本作品创作奠定了坚实基础。

胡永攀 袁侨伟 冯寄候 赖 轩

孙元明 周敦颐 文华祥 李林熙

《“巡天”登月服系统组件设计”》

工业设计

登月服作为一类特殊的工业产品,其工业设计具有两个显著的难点。第一,登月服既有工业产品属性,又有服装属性,其表面既有金属和非金属硬质材料,也有织物软质材料。因此在本作品的设计中,既融合了工业产品的设计理念和方法,又融合了服装设计的理念和方法。第二,登月服是典型的“结构即外观”产品,其头盔、屏蔽服等功能结构直接构成产品外观。登月服设计需要在对功能结构深入研究的基础上,通过对结构的形态、材质、工艺等全面创新达到整体的设计效果。

胡永攀 袁侨伟 冯寄候 赖 轩

孙元明 周敦颐 文华祥 李林熙

《“巡天”登月服系统组件设计”》

工业设计

作品总体遵循“以人为本、以美为媒、融合创新”的设计理念。“以人为本”是指以航天员为设计中心,围绕航天员的形象展示、场景使用以及生命安全开展系统化设计,将外观造型、人机工效、安全防护三方面的设计全面融合,让登月服更好看、更好用,更安全。“以美为媒”是指以全球瞩目的载人登月伟大壮举为契机,通过艺术设计的手法展示国家和民族形象,将具有代表性的中国文化传统元素和传统智慧巧妙融入系统设计中,传播航天精神,展现文化自信,彰显中国气派、中国风格和中国风采。“融合创新”是指坚持科技、艺术、文化三者相互融合、相互促进,以艺术追求促进科技突破,以科技进步推动艺术创新,以三者融合实现跨越领先。

部分作者和作品合影

以设计理念为出发点,进一步确立作品的设计指向,即通过作品设计集中展现五千年来中华民族悠久历史文化的“底气”、根植于历代中华儿女血脉人定胜天突破创新的“胆气”、我国航天事业自力更生蓬勃发展巡天揽月的“豪气”。作品冠以“巡天”之名,寓示着与我国首创的“飞天”舱外服的一脉相承。从 “飞天”到“巡天”,实现了从一穷二白到遥遥领先的伟大突破,对于激发民族自豪感和凝聚力具有重要意义。

围绕设计理念和设计目标,作品重点从“饰”“色”“形”“质”“构”“工”六个方面开展系统化设计,将从中国传统文化提取转化的“饰”“色”“形”与凝聚未来科技创新的“质”“构”“工”有机结合,构建“创新成体,意蕴为魂”的作品形象,兼具传统意蕴和未来美感。

“巡天”登月服系统组件设计构思灵感主要来源于“甲胄形、凌风带、天穹意、玉璧纹、五行色”等具有代表性的中国传统文化元素,将这些元素与登月服功能结构有机融合。登月是一场人类的伟大出征,因此登月服整体造型设计来源于中国传统甲胄的形象,将甲胄的凤翅兜鍪、双层披膊、胸甲、腹甲、膝裙等结构造型进行提取转化,结合登月服各部分的结构特点和功能需求开展创意设计,整体表现出具有中国特色的庄重和威严。“凌风带”元素取材自敦煌壁画中的飞天飘带,通过提取演绎融入到登月服躯干的装饰带设计中,展现出庄重中的一抹灵动。玉璧在中国历史文物中占有重要地位,“玉璧纹”是中国传统纹样的集中体现,在部分细节造型和装饰中融入玉璧形态及玉璧纹样,成为传播中华悠久传统文化的承载。“天穹意”象征着对于浩瀚太空的向往和求索,作品在手臂、靴子及背包等线条设计中参考天穹意向,融入“天人合一”的思哲浪漫。“五行色”是对我国古代哲学思想在色彩上的集中体现,蕴含着对宇宙万物生成变化的思考。作品通过以上传统文化元素的融入,确保其功能性、艺术性及文化特色完美结合,实现传统文化与现代科技的融合创新,线块交错的表面结构与软硬结合的表面材质浑然一体,既庄重威严又不失飘逸灵动,呈现出新时代具有显著中国特色的航天新形象。

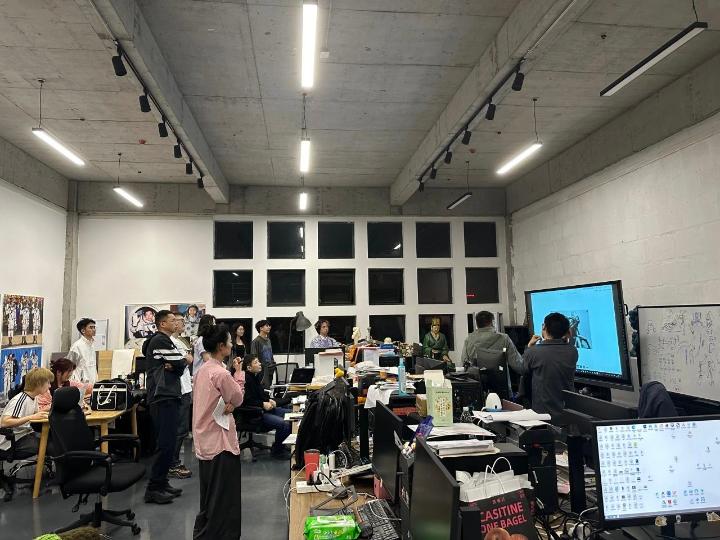

设计方案讨论研究

除了外观造型设计,围绕载人登月任务场景开展“巡天”登月服的总体结构概念设计,包含屏蔽服、压力服、液冷服以及其他附件,每部分都经过精心设计以满足特定的功能需求。

中国实现载人登月将是全球关注的伟大壮举,是实现中华民族伟大复兴进程中的重要里程碑。将航天的严谨与艺术的浪漫相结合,为这一伟大事件创作作品,是新时代设计师的职责所在。作品创作团队研读了大量文献资料,分析了国内外各种航天服的设计特点,深入研究登月服的应用场景和任务需求,经历了从概念创意、草图推演、数字模型到软件仿真、模型实验反复迭代的漫长历程,完成“巡天”登月服系统组件设计的作品创作,为中国载人月球探测工程贡献设计智慧和设计创意。

(重庆市文联《重庆文艺》编辑部供稿)