《重庆文艺》2025年第1期

一生的荣幸

康宁

在我个人的版画艺术创作道路上,江碧波先生无疑是最重要的引路人,也是我最敬重的导师之一。

1978年,我幸运地搭上高考的末班车,被四川美术学院绘画系版画专业录取。在此之前,我已有十二年之久没有进过学校课堂。初中毕业后辍学,做过临时工,下乡插队当过农民,也进工厂当过工人。其间经历了许多坎坷风雨,但是对绘画的兴趣和热爱一直没有消减。尝试过自学连环画、中国画、宣传画,甚至油画和雕塑,唯一没有实践过的就是版画。进校后,江碧波先生指导了我的第一幅木刻习作,从此我的艺术创作就再没有离开过版画这个主要的创作领域。

早在我初习绘画时期,我就已经对江碧波先生的艺术创作有所了解,她的许多作品已经成为我们学习的范例。能在江先生的指导下学习,无疑是幸运的。江先生富于正义感和同情心,为人率真,平易近人,同学们都愿意亲近她。江先生多才多艺,才华横溢,听说她曾经在学校师生联欢晚会上扮演穆桂英,演出过川剧段子,博得满堂喝彩。

回忆在江先生指导下完成的第一幅黑白木刻习作,感触颇多。当时四川省美术家协会的一些老版画家经常到美院的教室来“串门儿”,记得牛文先生、李焕民先生等前辈都曾来过。那次的课堂作业是写生一个穿民族服装的女模特,然后再以黑白木刻形式完成。我觉得照搬现场写实的环境会很刻板单调,而且江先生主张以创作带基础,在基础训练中要融入创作意识,于是我就自作主张在构图上增加了一些想象中的树木花草之类,改变成室外的自然环境空间。没想到这一改,得到了先生们的赞许和鼓励。那件小木刻现在看起来谈不上语言技巧,刻得非常稚嫩,手法简单平板,竟然得到了先生们的肯定,大约就是因为在普通的课堂写生中增添了那么一点“想象”和“创作”的东西吧。

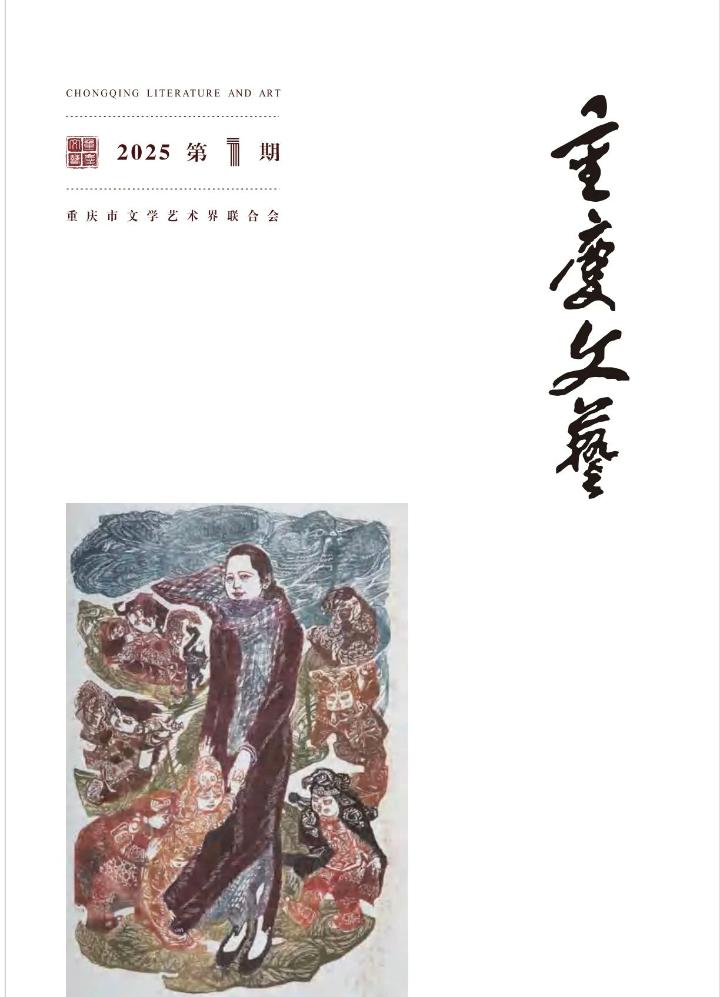

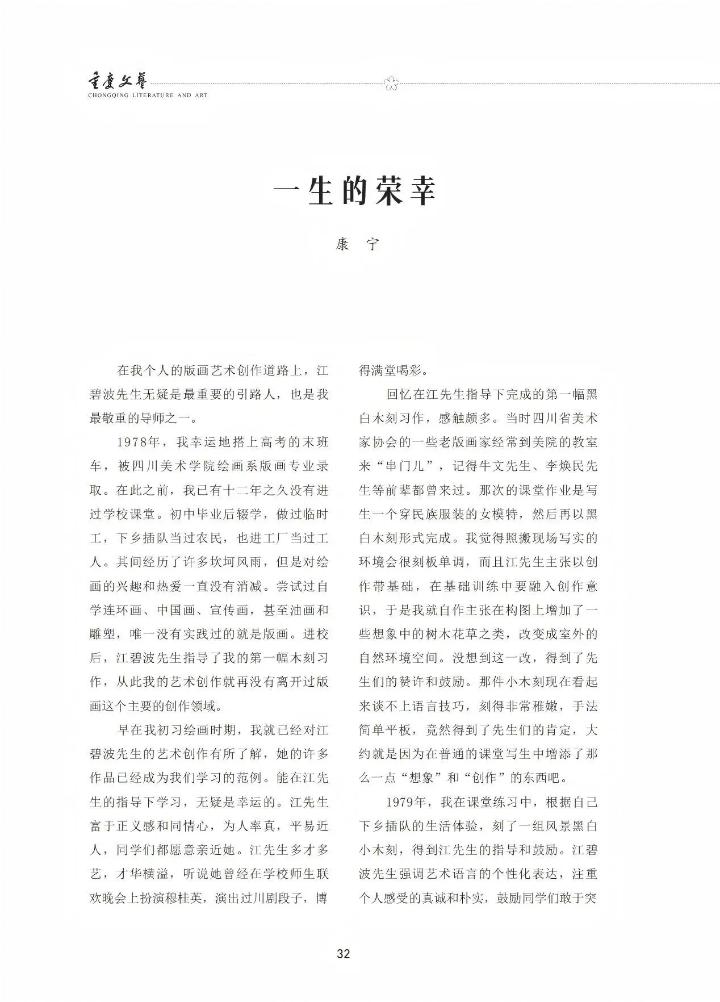

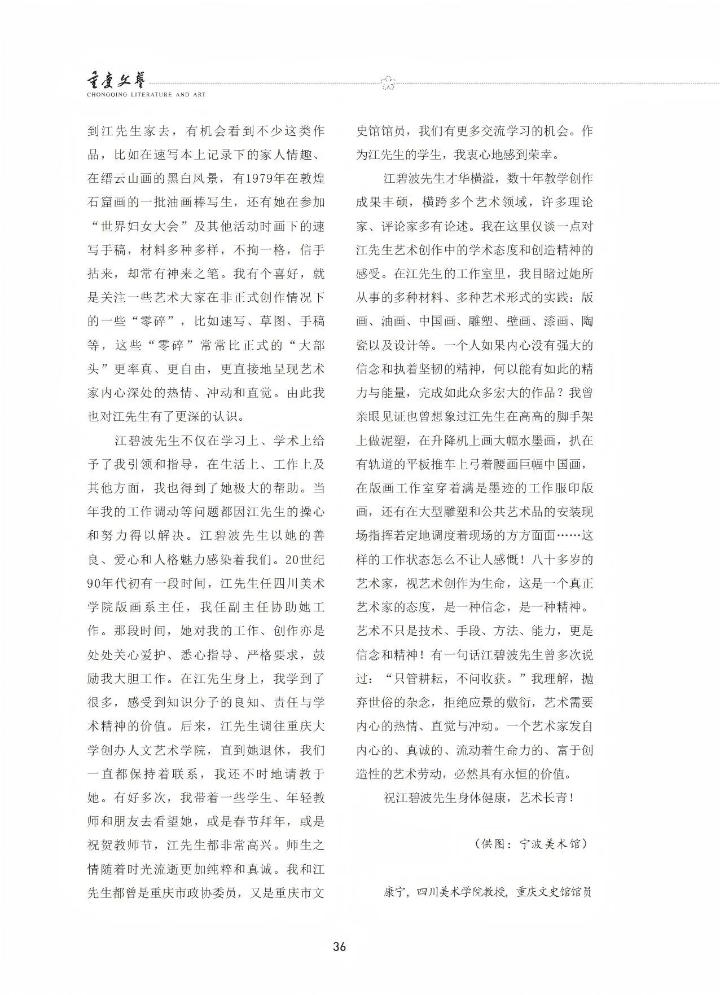

江碧波 《山荫》 黑白木刻 宁波美术馆藏

1979年,我在课堂练习中,根据自己下乡插队的生活体验,刻了一组风景黑白小木刻,得到江先生的指导和鼓励。江碧波先生强调艺术语言的个性化表达,注重个人感受的真诚和朴实,鼓励同学们敢于突破陈规。那一组风景来源于我的速写本或者是头脑中的记忆和印象,也包含着我生活经历中的情感痕迹。当时我对木刻语言的认识还很粗浅,表现得非常粗率、青涩。不过大概因为这些画里确实还有一些真实的情感流露吧,江先生对它们赞许有加。而其中一幅《江边》还经历了“难产”的挣扎过程,令我记忆深刻。《江边》画幅只有十厘米左右,江岸有几块大石头,两条小渔船,落日余晖下的沙滩及波光粼粼的水面。我用三角刀以阴线的方式刻出了石头的造型以及渔船和水面的波纹,又用圆口刀刻出了水中的光斑和较大面积的亮色的沙滩。这一切都进行得很顺利,但是到了刻天空的时候,我就犯难了,因为我不想太写实,但又找不到很合适的方法。我去图书馆翻寻画册,想找一点可参考的资料,但那时候画册资料非常少。为此我纠结停滞了一两个星期,一直进行不下去。“卡壳”了!后来我直接去请教江先生,希望她能给我些资料参考或是出点主意。江先生说:“在艺术上没有现成的路可走,它是纯粹的创造性劳动。独创才是艺术。你自己内心的感受要想办法表达岀来,别人的东西仅仅只是参考,靠参考不能成为你自己,最终你还得靠自己寻找和创造表现的方式,那就是属于你自己的语言。”江先生的话对我犹如猛击一掌,一下子让我回到对自我重新审视和认识的位置,也使我豁然开朗。于是我抛开找参考的念头,回到强化自己内心真实感受、自主寻找与发现的基点上来,开始不断地尝试各种方法,修改、调整、摸索……最后终于完成了这件只有巴掌大小的作品。小圆刀刻出的不同走向的流掌大小的作品。小圆刀刻出的不同走向的流动的线条组织起天空闪烁的灰色,线的流动与水面及沙滩的线形成了既有变化又有呼应的节奏。既不拘于写实,又强化了黑白点线组织与刀法表现的意味。后来江先生在中央美术学院校刊《美术研究》上发表了一篇关于木刻教学的文章,还把这件作品作为图例进行评析。这对我当然是一种莫大的鼓励和肯定。《江边》是我早期木刻作品中并不太起眼的一件小画,但是对我而言也可以说是一件很重要的作品,因为它,我明白了“寻找”“发现”和“创造”的含义。

《江边》创作过程中的纠结源起于对一片天空的视觉表达。天空是虚幻的飘渺的,如何用实实在在的笔触、刀痕去表达,已经不只是技法技巧的问题。它成为引发我对艺术本质问题思考的一个新的出发点。过了两三年,江先生去了云南写生采风,回来后创作了一批新的黑白木刻,其中《白云深处》最让我震撼,画面中自右上角往左下倾斜的两排白云在黑色背景中异常耀眼,大、小圆口刀铲出的大块留白以及白云之间微妙的过渡衔接,刀触爽快,充满动感,似乎可以感受到运刀过程中作者呼吸和运动的力度。这一切又和下部的草地、人物动态及其变化多样的刀法组织形成明快的对比,最终和谐地定格成山巅上美妙的一瞬。黑与白此时在视觉上幻化为高原红土之上真真切切的“蓝天白云”。我私心以为,这是江先生最精彩的黑白木刻之一。站在画前,我不由自主地联想到此前我在作《江边》时的纠结徘徊以及江先生的教诲,也再次引发我对于“现实”与视觉表达、语言转换与个性挖掘的思考。由“生活”向“艺术”的转化潜藏着多少可能性?有多少条路径?有多少未知的神秘呢?这才是艺术创造最具诱惑力的东西。

1980年,我创作了一件木刻作品《在养育我们的土地上》,借用了中国古代画像砖的造型元素,采用平面化的构成方式。全画没有大块黑白对比,只用点、线构成节奏变化。作品完成之后,我心里却没有底。因为传统黑白版画,多以大块黑白对比、强烈光影明暗反差为主,这件作品全是点、线,以灰色为主,这样做能成立吗?但江先生给了我明确的肯定,她说:“为什么一定要沿用别人的方法呢?黑白关系其实最难处理的在于灰色,把灰色处理好了就可以成为好作品。”她还说:“西方绘画一直沿用写实的明暗光影造型方法,而东方则是以意象造型强化平面的结构。这种差异性才构成了世界艺术的多元。”她鼓励我要努力从民族传统文化中汲取营养才能在艺术道路上走得更远,她的话在我忐忑的心里注入了自信。后来这件作品获得了四川美展和省文联的几个奖项,在全国刊物上发表。

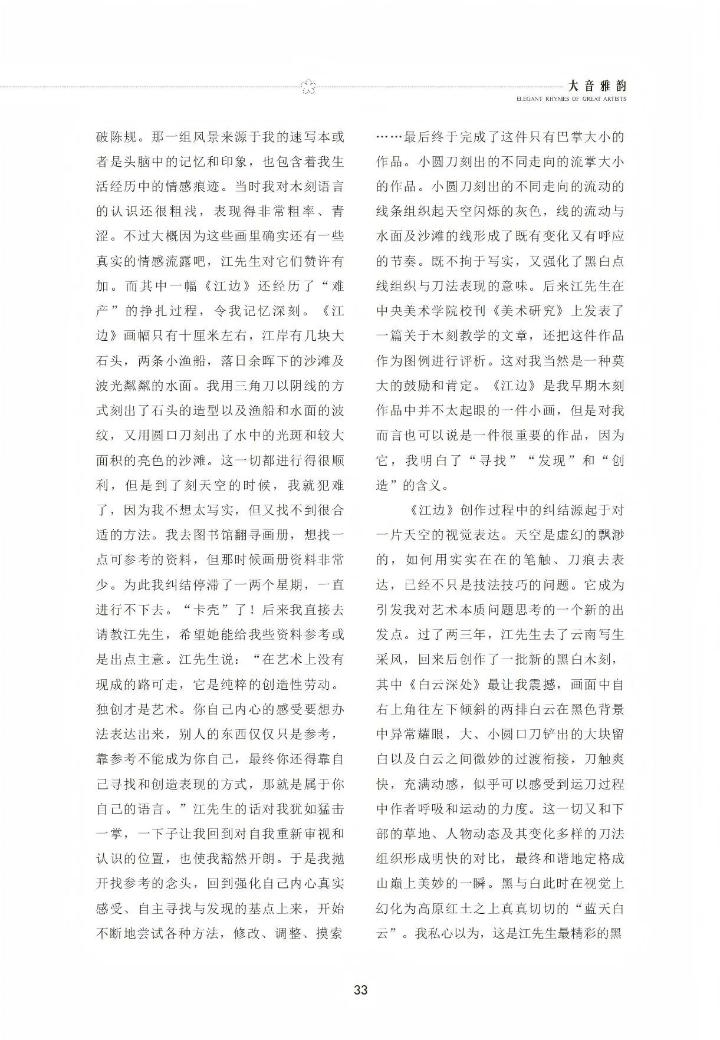

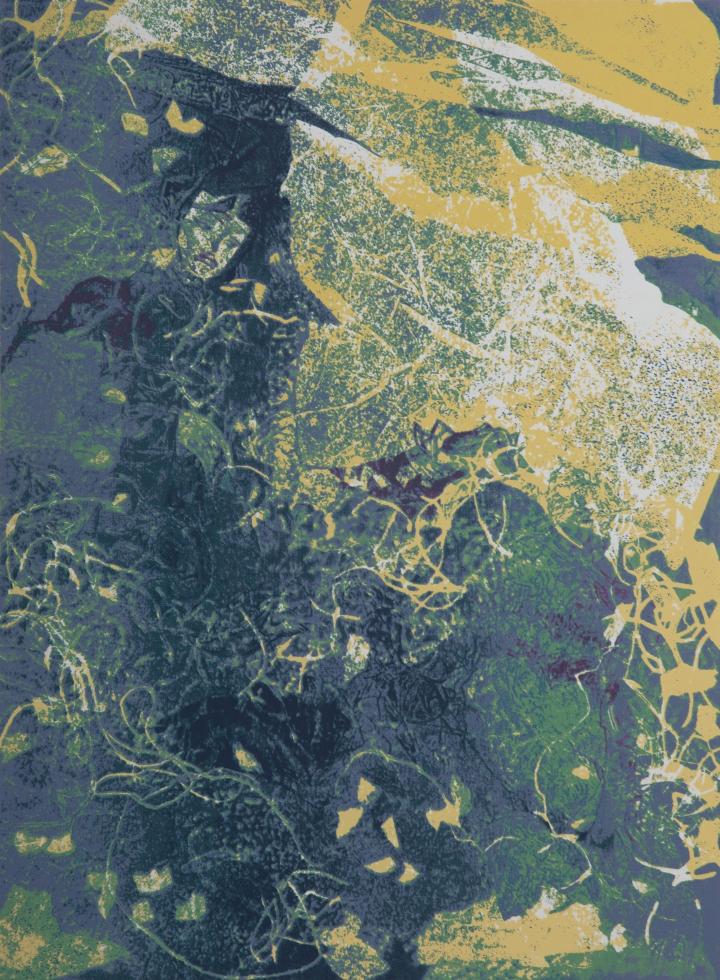

江碧波 《雨欢》 黑白木刻 宁波美术馆藏

1984年,我创作黑白木刻《新松》,在是否坚持“灰色调”为主的语言方向上,我有些犹豫,因此刻了两个版本。一件以点、线的灰色结构作为画面,而另一件则在灰色基础上,有意加上了几个较大的黑色块以表现树林中的石块。我把作品拿去征求江先生的意见,江先生肯定了我以灰色为主的语言方向,鼓励我不要受传统观念束缚,大胆探索自己的艺术语言。她说:第一幅单纯轻松,有一种自然清新的气息,而第二幅为了黑白而黑白,硬加上了黑石块就显得多余。她还说:“木刻是很单纯的艺术形式,也要有丰富的内容,但并不是往画里添加东西就是丰富,丰富应该是艺术内涵与文化容量的丰富,这也涉及作者的品位格调与审美修养。”谈到黑白概念的时候,江先生说:“我们应该带着一种黑白感觉的眼光去观察事物,感受和体会黑白艺术的特殊语言,但要记住,并不是以素描的眼光。素描的光影明暗关系并不等同于版画的黑白关系,这两者是有区别的。”江先生的话引发我深深的思考,这也成为我后来在黑白木刻创作中长期思考研究的课题与秉持的核心理念。

后来《新松》在第六届全国美展上被评为优秀作品。可以说,每当我在艺术的道路上遇到困难而犹豫、彷徨、困惑的时候,是江碧波先生首先用她热情的鼓励给予了我力量。当然还有许多老师和前辈,正是他们用有力的手臂和肩膀,托起了我们这些后学之辈,坚定了我们在艺术道路上的前进方向。

江碧波先生曾多次带着我们学生去重庆化龙桥四川美术家协会驻地,拜访驻会的版画家工作室,使我们有机会和当时著名的前辈艺术家面对面地交流,开阔了我们的眼界,增添了许多课堂和书本之外的艺术养分。

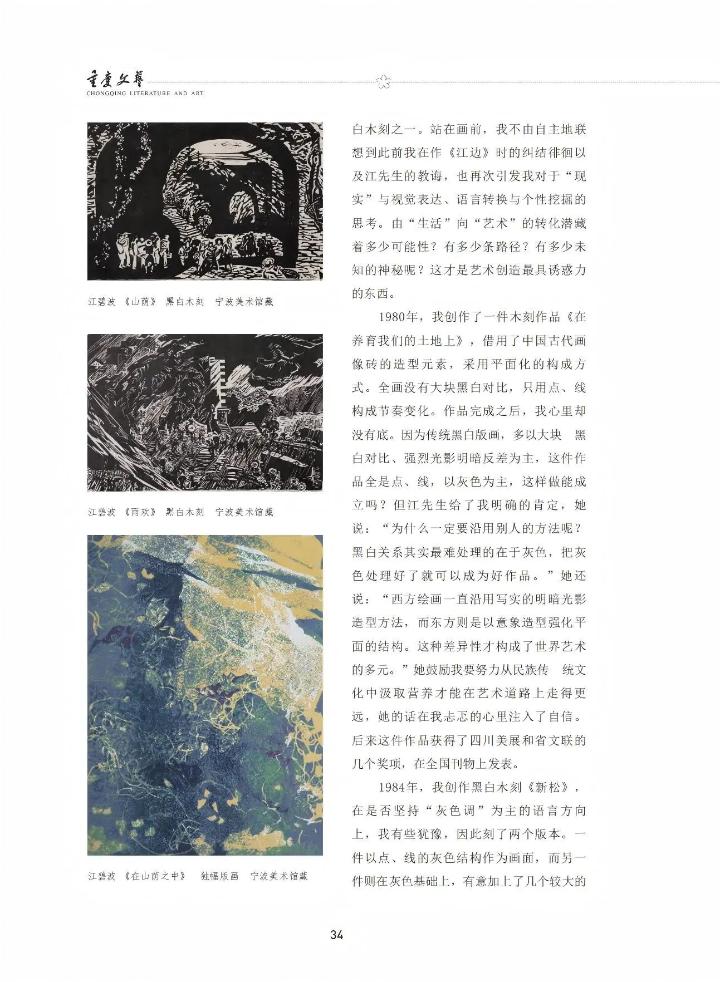

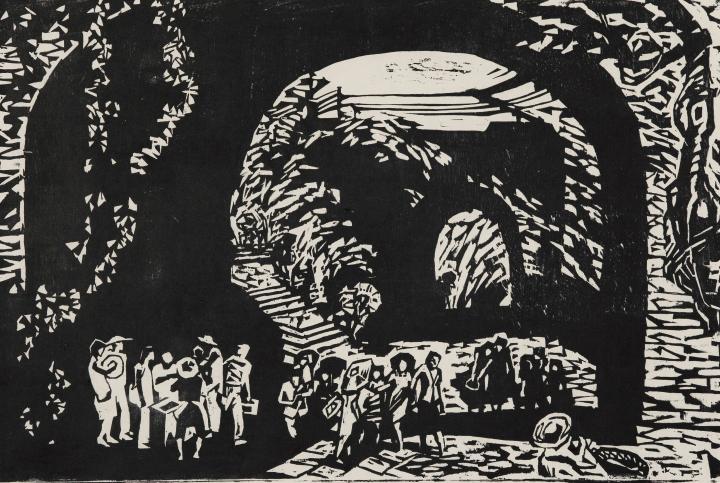

江碧波 《在山荫之中》 独幅版画 宁波美术馆藏

记得是1979年10月,江先生带学生到成都参观柯勒惠支的版画展览。柯勒惠支是江先生推崇的艺术家,在展厅里她仔细地为我们讲解分析柯氏的作品,言语间目光里充满着对艺术的虔诚。在观展的间隙,江先生带我们拜访了住在成都的老版画家丰中铁先生。在丰老先生狭小的客厅和书房里,我们有幸聆听两位版画家关于艺术风格的讨论。在丰老先生的一张小桌子上,我看到一把金属小勺子,手柄比正常的勺子要短,而底部的弧度已经被磨平并且穿透了一个小洞。我很惊奇。江先生说,这把勺子是丰老师印版画的工具。丰老先生的版画以山水风景为主,继承传统山水画的精髓又注入现代理念和个人风格,独树一帜。他的画很讲究印制效果,全凭手工,据说有时要一整天甚至更长时间才能印出一幅,以至于印画的勺子都被磨穿了。那一幕场景,几十年过去了,我也没忘。甚至在私下里,我还为此感到惭愧,我至今还没有磨穿过一把勺子呢!

江碧波先生勤于创作,她以身体力行的艺术实践影响着一代又一代年轻的学生。20世纪60年代初,她的套色木刻《飞夺泸定桥》横空出世,那时她才22岁。时至今日,同一题材的作品包括中国画、油画、版画、雕塑、壁画等数不胜数,但套色木刻《飞夺泸定桥》光芒不减,依然以其磅礴的气势、充满张力的人物群像塑造和强烈对比的色彩独树一帜,堪称经典。除了主题性作品,她许多在日常状态下随手勾描的速写、手稿、草图也给我留下了深刻的印象。在那一时期,同学们经常相约到江先生家去,有机会看到不少这类作品,比如在速写本上记录下的家人情趣、在缙云山画的黑白风景,有1979年在敦煌石窟画的一批油画棒写生,还有她在参加“世界妇女大会”及其他活动时画下的速写手稿,材料多种多样,不拘一格,信手拈来,却常有神来之笔。我有个喜好,就是关注一些艺术大家在非正式创作情况下的一些“零碎”,比如速写、草图、手稿等,这些“零碎”常常比正式的“大部头”更率真、更自由,更直接地呈现艺术家内心深处的热情、冲动和直觉。由此我也对江先生有了更深的认识。

江碧波先生不仅在学习上、学术上给予了我引领和指导,在生活上、工作上及其他方面,我也得到了她极大的帮助。当年我的工作调动等问题都因江先生的操心和努力得以解决。江碧波先生以她的善良、爱心和人格魅力感染着我们。20世纪90年代初有一段时间,江先生任四川美术学院版画系主任,我任副主任协助她工作。那段时间,她对我的工作、创作亦是处处关心爱护、悉心指导、严格要求,鼓励我大胆工作。在江先生身上,我学到了很多,感受到知识分子的良知、责任与学术精神的价值。后来,江先生调往重庆大学创办人文艺术学院,直到她退休,我们一直都保持着联系,我还不时地请教于她。有好多次,我带着一些学生、年轻教师和朋友去看望她,或是春节拜年,或是祝贺教师节,江先生都非常高兴。师生之情随着时光流逝更加纯粹和真诚。我和江先生都曾是重庆市政协委员,又是重庆市文史馆馆员,我们有更多交流学习的机会。作为江先生的学生,我衷心地感到荣幸。

江碧波先生才华横溢,数十年教学创作成果丰硕,横跨多个艺术领域,许多理论家、评论家多有论述。我在这里仅谈一点对江先生艺术创作中的学术态度和创造精神的感受。在江先生的工作室里,我目睹过她所从事的多种材料、多种艺术形式的实践:版画、油画、中国画、雕塑、壁画、漆画、陶瓷以及设计等。一个人如果内心没有强大的信念和执着坚韧的精神,何以能有如此的精力与能量,完成如此众多宏大的作品?我曾亲眼见证也曾想象过江先生在高高的脚手架上做泥塑,在升降机上画大幅水墨画,扒在有轨道的平板推车上弓着腰画巨幅中国画,在版画工作室穿着满是墨迹的工作服印版画,还有在大型雕塑和公共艺术品的安装现场指挥若定地调度着现场的方方面面……这样的工作状态怎么不让人感慨!八十多岁的艺术家,视艺术创作为生命,这是一个真正艺术家的态度,是一种信念,是一种精神。艺术不只是技术、手段、方法、能力,更是信念和精神!有一句话江碧波先生曾多次说过:“只管耕耘,不问收获。”我理解,抛弃世俗的杂念,拒绝应景的敷衍,艺术需要内心的热情、直觉与冲动。一个艺术家发自内心的、真诚的、流动着生命力的、富于创造性的艺术劳动,必然具有永恒的价值。

祝江碧波先生身体健康,艺术长青!

作者:康宁,四川美术学院教授,重庆文史馆馆员

(供图:宁波美术馆)

(《重庆文艺》编辑部供稿)