推荐(选自《重庆文艺》2022年第2期)

编者按:

当前,“两新”文艺(新文艺组织和新文艺群体)已经成为我国社会主义文艺事业的重要组成部分,几乎涵盖了所有文学艺术领域,影响范围涉及创作、营销、传播等各个环节。我市“两新”文艺也蓬勃发展,成为重庆文艺版图中活跃的新生力量,各文艺门类及文化产业领域均涌现出了大批丰硕的创作成果,呈现出了鲜明的特色和亮点,在重庆文艺繁荣发展中发挥了重要作用。本期特刊发一组“两新”文艺作品,以飨读者。

# 《重庆文艺》2022年第2期内页

又土又洋的黎光波

文 / 何 博 图 / 黎光波

# 《重庆文艺》2022年第2期内页

黎光波,1992 出生于重庆。摄影师、策展人,“自然生长”艺术计划负责人。2016 年摄影作品《情绪记录馆》获平遥国际摄影大展新人奖,2017 年策展《自然生长—85 后中国摄影师个案剖析》获平遥国际摄影大展优秀策展人奖,2021 年获第二届贵州国际在地影像艺术节 “飞虎奖”。作品发表于《中国摄影》《中国日报》等报刊,出版个人摄影作品集《如何推倒一棵树》,主编《自然生长—百名85 后中国摄影师个案剖析》并由中国摄影出版社出版。发起多项艺术驻地、艺术展览活动与乡村儿童公益摄影培养项目。监制的纪录片和独立电影曾多次受邀参展国内外重要艺术节、电影节并获奖。2017 年创立“自然生长”艺术计划,2019 年3 月在重庆落地“自然生长艺术中心”,4 月在重庆夏坝落地“自然生长(夏坝小岛)艺术中心”,同年策划并发起夏坝小岛居民(影像)艺术节。入选“青年艺术100+”艺术家。

2016年平遥摄影节,有个晚上黎光波喷着一嘴酒气扑过来说“我喜欢你的作品”,让我一时不知怎么回答。他那时参展的作品是《情绪记录馆》,我只看过其现场呈现而没有了解他的创作过程,没办法说出“我也喜欢你的作品”几个字来。

现在看来,从《情绪记录馆》开始认识黎光波,至少对我来说,一下子跌进了“以貌取人”的坑。这个貌就是那些光鲜灯箱表面喷印的一张张人脸。我默认呈现在展场里的照片就是这个项目的结果(从摄影作品的制作流程上看也的确如此),而摄影师大量收集他人(可视)的情绪(瞬间表情)再为己所用,似乎也不算是新鲜事。

后来的两三年里,时不时再去琢磨黎光波持续进行的这个项目,我不再纠缠于创作策略是否有新鲜感。更重要的是,当我将对这组作品的关注点转向几年间一波一波地响应摄影师的召唤,把自己的故事和(准备好的)情绪带到黎光波镜头前的那些具体的人之后,开始辨识出两种关系:作为作品的《情绪记录馆》与观看者的关系,以及作为沟通项目的《情绪记录馆》与选择加入项目的被摄者的关系。如果说黎光波是这个纺锤般项目的头部,那么观者像是纺锤的末端,而大量的被摄者(及其“情绪”、故事)则是纺锤膨胀的中心。我不知道黎光波与每一位被摄者的沟通状态如何,我越来越在乎的是在快门释放之前的某段时间内,不同背景的被摄者将自己的内里(暂时)交付黎光波的自愿行为,以及黎光波对巨量的、或平实或刺激的情感的收纳、消化方式,尤其是当这些情绪不断叠加、势必产生越来越厚重的交集之后,黎光波如何去应对?没有跟他聊过这些,我只知道自己的话一定hold不住。

《没脸的肖像》2019

2019 年,我开始为当下被社会认知为“流量明星”的人私下拍一张暂时不被社会 观看和标价的肖像。当这些“肖像”画面缺失了“脸”这具有极强辨识度的面具、符号,只靠画面内 很少的身体与物质的装扮呈现。只有我与被摄者知道画面内的人是谁。这是一个 建立在双方信任基础上,“私密”的拍摄过程。

这些“没脸的肖像”是否可以从某种⻆度取消“流量”这个当下对人的数字化的衡量标准,以及人对“脸”的过分消费与依赖?

我通过拍摄让参与者从社会性身份中剥离出来,回归他们的本我,最后在我的梦境里借由这一具具“身体”完成自我的一次次重建。

——黎光波

# 《重庆文艺》2022年第2期内页

用“又土又洋”来套《情绪记录馆》,简单但并不粗暴:中规中矩的人像捕获手段,想要“洋气”的摄影装置呈现和不可能甩掉的人文(关怀)内核,在商业、公众空间与观者(同时也可能是潜在的被摄者)热闹的互动,“积极”抵达的某种程度的“普世”……这种普世的愿念,后来被黎光波带到了重庆江津夏坝。松散围绕在“自然生长”计划周遭的青年艺术创作者和夏坝本地的居民在黎光波及其团队的持续牵引下,已经开始了新一轮、洄游式的(临时)共生。

尽管看上去黎光波只是想把这股“普世”的念头控制在作品的表层,但《情绪记录馆》不断涌动的可视情感或许依然存在着泛滥、淹没作者对“普世”朴素期待的风险。而在《我前方一米》里,黎光波在重新梳理自己几年来借助照片收纳的情绪之后,像标本分类一般地实现了对所谓“人本”情怀更节制的呈现。

《情绪记录馆》 2014—至今

《情绪记录馆》是艺术家黎光波于2014 年发起,以摄影作为创作载体,通过展览与社会和各群体之间发生的关系,继而逐步完成并深入的当代公共艺术作品。

其每一场展览都是拍摄前期与展览期间驻地拍摄和人们进行的一场深刻互动。

该作品以肖像摄影作为出发点,记录这个时代与群体之间的时间情绪链接,从而探讨人与社会和时间之间的密切关系。

该作品以肖像摄影作为出发点,以“世间一切,尽在脸上 ”为核心主题,并在后续衍生出“群体情绪系列”、“人与物件系列”、“肖像创作系列”与“个体情绪系列”等更多的分主题创作,以此形成对“情绪”的整体理解。记录这个时代与群体之间的时间情绪链接,从而探讨人与社会和时间之间的密切关系。

——黎光波

# 《重庆文艺》2022年第2期内页

这组作品由轮替的“组图”支撑起来。每个部分收纳相似拍摄主题的照片,以主题搭建框架;主题之内,照片画面内元素的共性或关联制造着“重复”。内外两种逻辑抹消了原始照片各自相异的拍摄时间和具体语境,使这组作品剥离了《情绪记录馆》中实时的情感保鲜膜(或者说真空袋)——黎光波从按快门和接球者的角色,转向了对过往情绪的整合、再处理。拍摄时的情绪被时间冲刷沉淀为个人记忆,而黎光波并未耽于自我的记忆,他退到了只让我们觉察到“存在图片编辑”的地步。过往“普世”的执念此次被替换成了(策略层面)更“普适”(承认照片本身在传递信息时的暧昧)、更加开放的探寻之约。黎光波与观者平行前进,像一个无欲无求的佛系导购(这一点也直接体现在这一系列多数照片的调子上)。

至少就这些碎片化的直接摄影来讲,观看者可能更愿意买少说话的摄影师的账。再用“又土又洋”来套,会发现对应的是《我前方一米》挤压出的熟悉感(不带贬义的“土”,或曰照片在审美层面营造的“乡愁”?)和稍显矫饰的石膏质感(部分抽离现实的“洋气”?)汇聚成“既然你能猜到我讲的是啥,那我就不啰嗦了”一句话。不过对我而言,这样的半推半就反倒让我不断地重新阅读这些照片,不断尝试把它们再次洗牌,看着它们融化、沸腾。

《我前方一米》

这组照片是我从2012 年起至今一直在拍摄累积下来的照片。

我从我自己出发,抛弃掉了手法回归到我对这世界的感觉本身,通过相机所记录下的我看到的这个世界。

“一米”对我而言是一个概念性的词。

我前方一米是我心中的未知、危险、期待以及好奇。

——黎光波

碎片的照片意味着被打碎的日常,选择碎片的摄影者相信碎片代表的点,并且把信仰交付、寄托给这些残缺和零散。放弃阐释,也就意味着向割裂投降。同时,繁杂的、联动的世界被束缚在一张张瞬间和碎片里,不愿再接受阐释。蝴蝶效应被封印,蝴蝶的翅膀被折断。而黎光波想把这些经年累月的碎片拼回完整。

几个月来如此这般地阅读这些碎片之后,我确信可以把“我喜欢这组作品”说出来了,并不半推半就。

何 博,北京电影学院图片摄影创作及理论硕士,荷兰海牙皇家艺术学院(KABK)“摄影与社会”硕士项目在读。

黎光波·摄影作品选

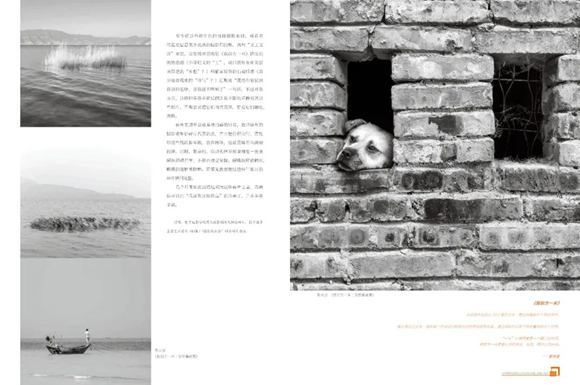

《我前方一米:我望着迷雾》

《没脸的肖像》系列 2019 年

《情绪记录馆· 群体情绪· 我在重庆》 2021 年

《情绪记录馆· 色彩与情绪肖像· 雕像1/2》2019 年

《情绪记录馆· 色彩与情绪肖像》 2019 年

《情绪记录馆· 色彩与情绪肖像· 万千情绪》 2021 年

《我前方一米:我望着迷雾》

《我前方一米:我望着迷雾》